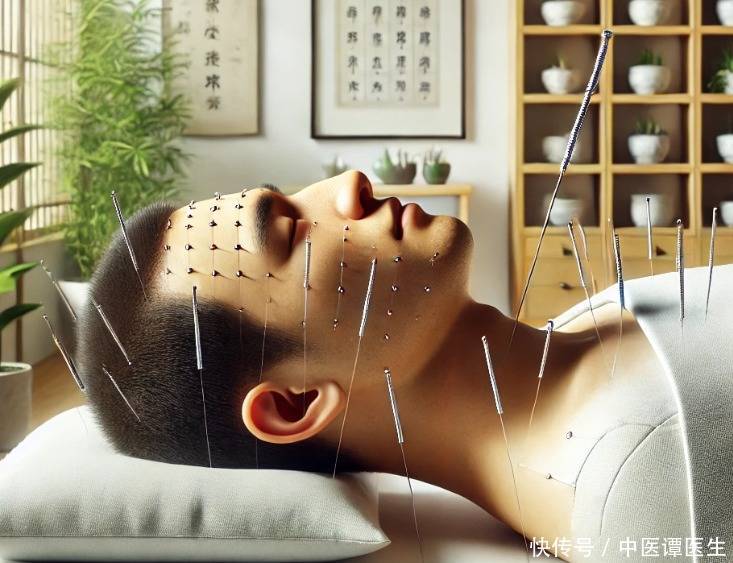

针还没下,就在心里打鼓——“会疼吗?有效吗?”可真到躺下那一刻,你忽然发现,身体像关了很久的窗被人轻轻推开一条缝,风从里往外走。针灸带来的,不是“戳一下就灵”的戏法,而是让身子慢慢“醒一醒”的过程。下面这些体验,如果你感到熟悉,别紧张,它们往往意味着身体在配合你一起调理。

一、这3种感觉:当“针感”出现,可能是经络在“苏醒”

① 酸麻胀重、沿线走窜:针入片刻,局部不一定“痛”,更多是又酸又胀、带点发麻,还会顺着一条“路”往远处窜——比如从小腿往脚背、从前臂往手指。中医称“得气”,像被按下了一条被尘封的通道开关。

② 温热缓缓扩散:几分钟后,局部或整条肢体开始暖起来,像泡脚时那种从脚背往上爬的热流。有的人会微微出汗、呼吸更顺,这常提示局部血流在增加、紧绷的组织在松。

③ 沉、松、轻:身体忽然“安静”了——眼皮沉、四肢松,甚至不由自主打个哈欠。有人形容“像被温柔按了暂停键”。这类放松感,往往意味着交感神经过度紧绷被调低,身心切换到修复通道。

⚠️ 需要强调:若出现针尖样刺痛、电击般窜痛、灼烧难忍、头晕出冷汗、心慌等强烈不适,立刻告诉医生调整或停针。良性的“针感”应该是可承受、可描述的,而不是“咬牙扛着”。

二、为什么会这样:经络语言×现代解释

中医看,这是“气至病所”,经络像城市道路,酸麻胀重是“车队在启动”,温热是“流量回来了”,沉松是“红灯转绿”。

从现代角度看,针刺会牵拉筋膜与结缔组织,刺激局部与深层感受器,引发神经—血管反射:毛细血管扩张、微循环增强,局部释放内啡肽、腺苷等物质,带来止痛与放松;同时通过中枢整合,让过度兴奋的“警报系统”安静下来。所以,那些“奇妙的感觉”,不是玄,而是身体在用自己的方式回答“我收到了”。

三、怎样让针感更舒适:三分治疗、七分配合

先把身体“放下”:针前半小时尽量别空腹也别过饱,洗个温水手或脚,坐一会儿再上床,给血管和神经一个缓冲。和医生“同频”:把你的敏感点、害怕程度、既往手术或瘢痕告诉医生;针时若感觉过强,说“这有点冲”,医生会微调角度、深度或行针手法。

呼吸是最好的“助手”:缓慢鼻吸口呼,数到四再吐到六,像给肌肉“发降噪指令”。配合针后5—10分钟的静躺,减少低头玩手机,让大脑也跟着松。把握边界:第一次或情绪紧张者,可先少穴、浅刺激;有月经量多、体质虚弱、熬夜后头晕的人,当天更要和医生确认强度。记住,舒适与疗效并不矛盾,过度“追求强烈感”反而容易适得其反。

四、谁更适合、谁要慎重:把安全放在第一位

针灸适合“紧+堵”的人:长期伏案肩颈像石头、胃脘胀满、睡不稳、焦虑易醒、手脚凉、运动后总觉得“筋抻不开”。这类人出现上述三种感觉,往往说明循行通畅在恢复。但以下情况需提前告知或暂缓:出血倾向或正在使用抗凝药;严重贫血、低血糖发作史;局部皮肤感染、破溃;孕期某些特定穴位需要严格回避;极度饥饿、酗酒后、剧烈运动后不宜立即针刺。对慢性病或复杂病情,针灸多作为综合调理的一部分,应与西医评估、药物与生活方式配合进行。

最后也别神化针灸——它更像“把门窗重新推开”,让空气流动、光线进来;真正的康复,还需要你在日常里持续做对的事:规律作息、适量运动、情绪管理、均衡饮食。把这几件事和针灸“串在一条线上”,身体的回响才会更长久。

如果你在针灸时体验到酸麻胀重的走窜、温热的扩散、全身的沉松,多半是在告诉你:经络在通、气血在走、身心在慢慢回到正轨。把感受及时反馈给医生,学会用呼吸与耐心陪伴这份“慢工”,你会发现,身体并没有与你作对,它只是终于听见了你对健康的邀请。

温馨提示:以上内容为健康科普,不替代个体化诊疗。如有疾病或持续不适,请及时就医并遵医嘱。

优先配提示:文章来自网络,不代表本站观点。